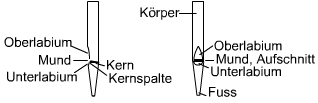

Lippenpfeifen

Die Lippenpfeifen bestehen aus dem Pfeifenkörper und dem Pfeifenfuss, die durch den Kern fast ganz voneinander getrennt sind. Als einzige Verbindung gibt es eine schmale Spalte (Kernspalte) zwischen den beiden Körpern. Wenn die Pfeife unten angeblasen wird, strömt der Wind durch den Pfeifenfuss zur Kernspalte heraus, trifft auf die Oberlippe und gerät dort in eine wirbelnde Bewegung, welche die Luftsäule im Pfeifenkörper in Vibration versetzt. Der Pfeifenkörper dient als Resonanzkörper und bestimmt somit die Tonhöhe. Die Länge der Pfeifenfüsse hat keine Auswirkung auf die Tonhöhe. Die Lippenpfeifen bestehen aus dem Pfeifenkörper und dem Pfeifenfuss, die durch den Kern fast ganz voneinander getrennt sind. Als einzige Verbindung gibt es eine schmale Spalte (Kernspalte) zwischen den beiden Körpern. Wenn die Pfeife unten angeblasen wird, strömt der Wind durch den Pfeifenfuss zur Kernspalte heraus, trifft auf die Oberlippe und gerät dort in eine wirbelnde Bewegung, welche die Luftsäule im Pfeifenkörper in Vibration versetzt. Der Pfeifenkörper dient als Resonanzkörper und bestimmt somit die Tonhöhe. Die Länge der Pfeifenfüsse hat keine Auswirkung auf die Tonhöhe.

Die Pfeifenkörper können zylindrisch, konisch (nach oben enger werdend) oder trichterförmig gebaut sein. Oben können die Pfeifen offen, teilweise gedeckt oder ganz gedeckt sein. Eine gedeckte Pfeife braucht für dieselbe Tonhöhe nur die halbe Länge der entsprechenden offenen Pfeife.

Die Pfeifenlänge beeinflusst die Tonhöhe.

Die Lippenbreite hat Auswirkungen auf die Tonstärke.

Der Durchmesser, die Form und das Material der Pfeife, sowie die Aufschnitthöhe bestimmen die Klangfarbe.

|

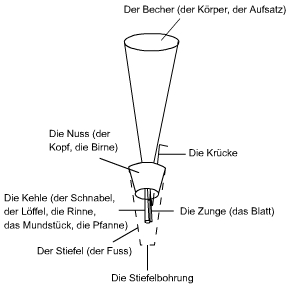

Zungenpfeifen

Die Zungenpfeifen haben im Gegensatz zu den Lippenpfeifen eine Zunge, ein leicht aufgebogenes, federndes Metallblatt. Wenn die Pfeife angeblasen wird, schwingt das dünne Metallplättchen. Dieses Metallplättchen (Zunge) versetzt die Luftsäule im Körper in zusätzliche Schwingungen und erzeugt den Ton, welcher anschliessend im Becher verstärkt wird. Die Zunge wird von der Krücke an den Kehlenrand gedrückt. Durch das Verschieben der Krücke kann die Tonhöhe verändert werden. Wird sie nach oben gezogen, wird das freie Zungenende länger und schwingt deshalb langsamer. Die Folge davon: der Ton wird tiefer. Wenn sie runter geschoben wird, passiert natürlich das Gegenteil. Die Zungenpfeifen haben im Gegensatz zu den Lippenpfeifen eine Zunge, ein leicht aufgebogenes, federndes Metallblatt. Wenn die Pfeife angeblasen wird, schwingt das dünne Metallplättchen. Dieses Metallplättchen (Zunge) versetzt die Luftsäule im Körper in zusätzliche Schwingungen und erzeugt den Ton, welcher anschliessend im Becher verstärkt wird. Die Zunge wird von der Krücke an den Kehlenrand gedrückt. Durch das Verschieben der Krücke kann die Tonhöhe verändert werden. Wird sie nach oben gezogen, wird das freie Zungenende länger und schwingt deshalb langsamer. Die Folge davon: der Ton wird tiefer. Wenn sie runter geschoben wird, passiert natürlich das Gegenteil.

|

Bärte

Um die Ansprache der Pfeife zu sichern, wird der Pfeifenmundbereich oft mit so genannten "Bärten" versehen. Dies ermöglicht es, die Pfeife stark anzublasen, ohne den Aufschnitt zu erhöhen und ein Überblasen befürchten zu müssen. Durch die Bärte wird ein grosser Obertonreichtum erzielt. Da sie den Ton vertiefen, werden sie auch zur Stimmung und Intonation genutzt. Um die Ansprache der Pfeife zu sichern, wird der Pfeifenmundbereich oft mit so genannten "Bärten" versehen. Dies ermöglicht es, die Pfeife stark anzublasen, ohne den Aufschnitt zu erhöhen und ein Überblasen befürchten zu müssen. Durch die Bärte wird ein grosser Obertonreichtum erzielt. Da sie den Ton vertiefen, werden sie auch zur Stimmung und Intonation genutzt.

|